教育制度

教育の必要性

2.看護に求められる能力の高度化への対応

3.個人のキャリアニーズへの対応

4.組織のキャリアニーズへの対応

愛知厚生連看護部教育理念

*豊かな感性や倫理観、科学的根拠に基づいた看護実践ができる看護職を育成します。

*社会のニーズを捉え、地域のニーズに対応できる看護職を育成します。

*看護職が相互に研鑽する組織文化を育み、一人ひとりのキャリアを支援します。

教育システム

看護職の「キャリア開発」を主体として、個人のニーズ《将来なりたい自分》と組織のキャリアニーズ《組織にとって必要な人材》との一致を図り支援するシステムを行っています。

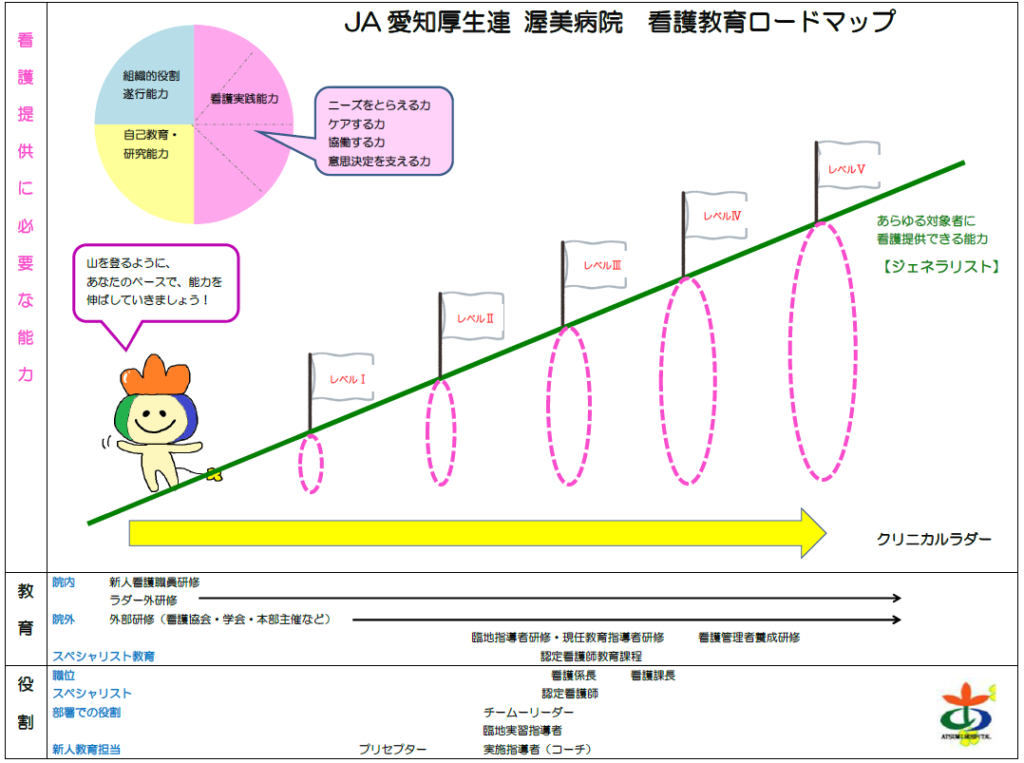

その中で、2007年よりクリニカルラダーを導入しました。2019年からは「看護師のクリニカルラダー(日本看護協会版)」を基盤とした「JA愛知厚生連 看護部クリニカルラダー」を新たに導入し、《看護実践能力、自己教育・研究能力、組織的役割能力》をバランスよく育成することを目指しています。

ラダーレベルはⅠ~Ⅴの5段階になっており、段階に応じた教育プログラムを計画しています。

ひとり一人の看護者が、それぞれのレベルにおいて集合教育を受け、職場のOJTとサポートを受けながら、看護者としての能力を高めていきます。

レベルの定義

JA愛知厚生連の一員である渥美病院は、厚生連のラダーを採用しています。

| レベルⅠ | レベルⅡ | レベルⅢ | レベルⅣ | レベルⅤ |

| 基本的な看護手順に従い必要に応じて助言を得て看護を実践する | 標準的な看護に基づき自立して看護を実践する | ケアの受け手に合う個別的な看護を実践する | 幅広い分野で予測的な判断を持ち看護を実践する | より複雑な状況において、ケアの受け手にとっての最適な手技を選択し、QOLを高めるための看護を実践する |

| 自己の課題を指導によって発見し、自主的な学習に取り組むことができる | 自己の課題を明確にし、達成に向けた学習活動を展開することができる | 自己の学習課題に積極的に取り組むととともに、新人や看護学生に対する指導的な役脇を発揮できる | 自己のキャリア開発に向けて、主体的に研究に取り組み、後輩のロールモデルとなることができる | 単独で線も領域や高度な看護技術についての自己教育活動の展開。主となり研究活動。教育的役割。 |

渥美病院 教育ロードマップ

研修プログラム

- ラダーレベル毎の研修

- ラダー外研修

※研修はクリニカルラダーに沿って各段階に必要となる研修をOFF-JTのみならず、OJTについてもラダー項目に沿って統一が図れるように作成

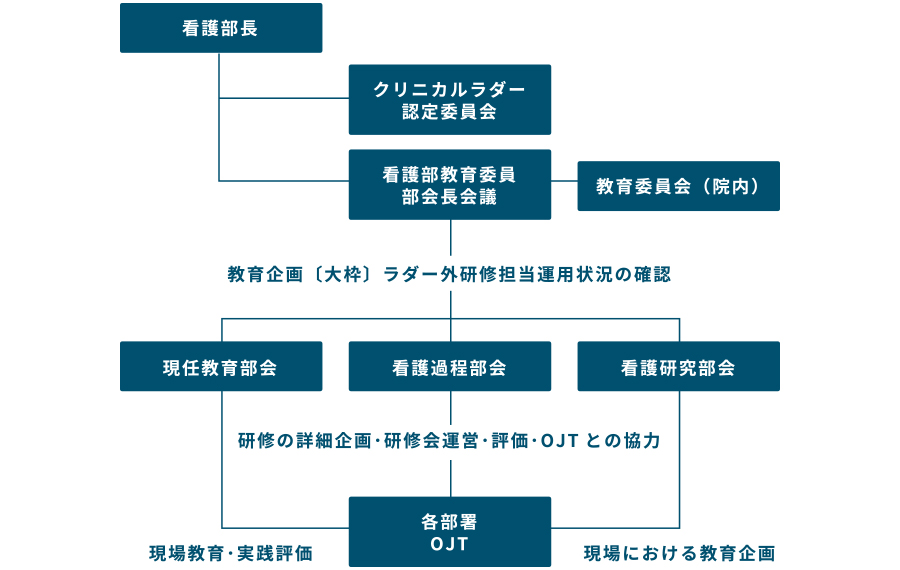

看護部教育委員会組織図

看護部教育委員会

看護教育委員会は、現任教育部会、看護過程部会、看護研究部会の3部会で構成され、看護師のキャリア開発支援を行うことで、看護実践能力と業務に対する意欲を高め、患者さんにとってよりよい看護が提供できる看護の専門的知識・技術を身につけること目的に、教育的環境を提供している委員会です。

現任教育部会

現任教育部会は、以下を目標としてラダー教育の企画・運営・評価を行っています。

1.看護部職員が渥美病院の理念を理解でき、その上で看護観を確立し、自己の役割遂行ができる能力を養える環境を整える

2.医療の進歩に対応していく知識・技術の習得を図り、専門職業人として最良の看護が行えるよう援助する

3.教育者としての自覚を持ち、看護のレベルアップのための役割が遂行できる

現任教育部員は、各部署から1名選出され、毎月1回部会を開催しています。

クリニカルラダー教育にて、各研修内容の充実を図ると共に看護職員のレベルアップを目指して部員一同がんばっています。

看護過程部会

看護過程部会は、看護過程に沿った看護展開をし、記録の充実を図ることを目的とした委員会です。ヘンダーソンの看護理論を理解し、看護実践に活かせるように、ラダー教育に参加し、看護過程研修の運営と評価を行っています。説明責任を果たし、看護計画を共有する患者参加型看護計画を推進しています。

看護研究部会

看護研究部会は、大学講師による指導や助言を受けながら、各部署の看護研究部員がアドバイザーとなり、部署やクリニカルラダー課題の研究をまとめています。毎年、取り組んだ看護研究の成果を看護研究発表会にて共有し、看護の発展に努めています。

*平成29年度の院内看護研究発表会演題

- ポジショニングについての看護師の意識調査

- 地域包括ケア病棟における自立支援 ~FIMを用いたADL評価~

- A病棟職員の特定保健指導に対する満足度の現状把握 ~アンケートを通して~

- 看護学生が初めての実習で得る充実感

- 新人看護師が先輩看護師に期待する支援

- 人生の最終段階の意思決定支援における看護師の意識 ~療養病棟において~

*平成29年度の院外看護研究発表実績

- 日本農村医学会学術総会

- 固定チームナーシング研究会 中部地方会など

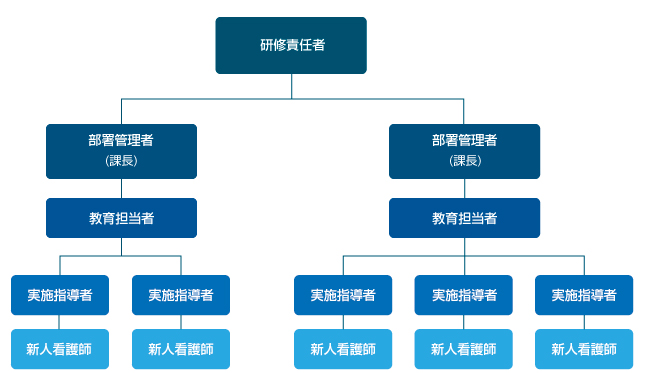

新入職員教育体制

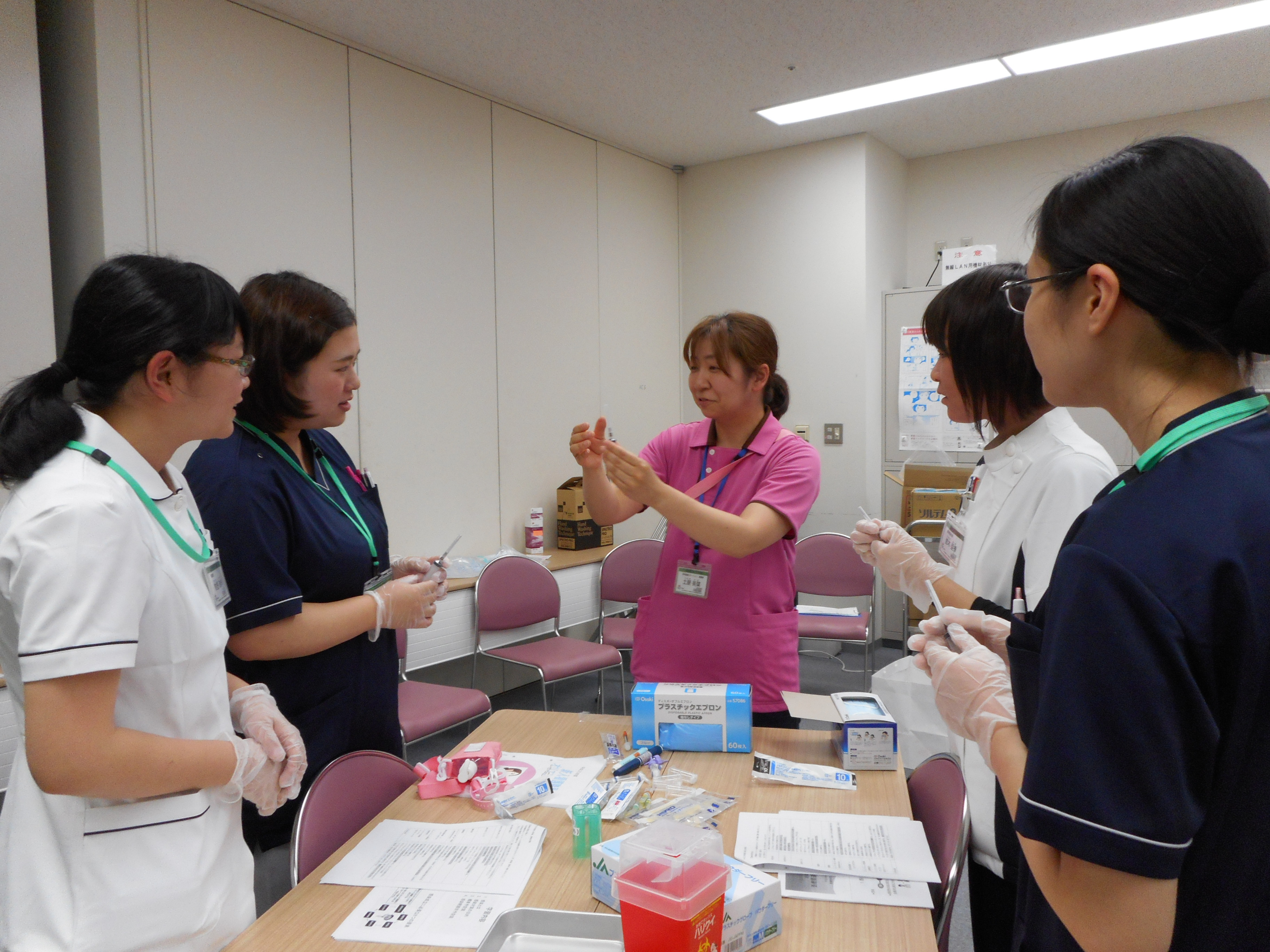

入職後の1か月間は集合研修を行い、看護技術指導や 全病棟を回るローテーション研修を実施しています。技術面では、当院で使用している道具、医療材料で反復練習。不安なく実務に入っていけるようフォローしていきます。

当院の新人教育は、先輩看護師はもちろん、薬剤師、ME、検査技師、管理栄養士、リハビリテーション科スタッフなどの他職種、地域の消防署から救急救命士にも協力いただいています。病院全体が1つのチームであることや、病院全体・地域全体で新人看護師の成長をバックアップしていることが実感できます。

配属後も、不安や質問があれば、すぐに相談できるような環境も整っています。さらに、年に数回、新人看護師が集まる時間を設けて、お互いの悩みを打ち明けたりしています。

新人研修風景

教育ツール

当院では、看護教育ツールとしてe-ラーニングを導入しています。これは、看護に必要な知識取得をWEB上で行うシステムで、病院や自宅のPCやスマートフォンでも閲覧が可能なため、効率的な自己学習が可能です。病棟にも、タブレットを配置しており、先輩と一緒に看護技術の確認等に活用しています。

スペシャリスト育成

専門知識や技術を取得して患者さんを支援したい、病院だけでなく地域全体の看護の質を向上したいなど、認定看護師を目指している方に対して、渥美病院ではサポート環境を整えています。院内の審査で認められた認定資格取得希望者には、取得に必要な期間を出張扱いとし、必要な研修受講費、実習費も病院が負担するなど、スペシャリスト育成を応援しています。

新人看護師の1年間のスケジュール

新人看護師の1年間は月ごとに様々な研修が準備されています。

これらの研修は、一人ひとりの新人看護師が安全に看護実践できるようになるためのステップです。

定期的な振り返りや評価をしながら、できていることに自信をもち、今後の課題を明確にする。

この繰り返しをすることで、着実に成長してもらいたいと考えています。

また、集合研修やフレッシュ会で定期的に同期と集まることで、お互いを支えあう仲間づくりもできます。

| 4月 | 新人職員オリエンテーション 新人看護師オリエンテーション 基本的な看護技術の集合研修 部署ローテーション 看護部長との話し合い・部署配属 |

|---|---|

| 5月 | 接遇研修 配属部署でのOJT研修開始 |

| 6月 | 振り返り研修① 看護技術評価① |

| 7月 | 多重課題 フレッシュ会① |

| 8月 | 夜勤見習い 医療ガス・ME機器研修 |

| 9月 | 夜勤デビュー 救急救命研修 看護技術評価② フレッシュ会② |

| 10月 | 中間評価・面談 |

| 11月 | 振り返り研修② |

| 12月 | 看護実践共有会 看護技術評価③ フレッシュ会③ |

| 1月 | 自己評価 |

| 2月 | 呼吸の管理研修 |

| 3月 | 振り返り研修③ 修了式 |

皆さんの成長を楽しみに看護部全員でサポートしていきます。